191吨钢构“僵局”一月化解!被执行人为何给法院送来锦旗?

一纸仲裁裁决要求退还191吨钢构材料,乙公司积极退还却遭遇甲公司以“天气不佳”等理由多次拒收。今年5月21日,这起陷入僵局的退料案进入强制执行程序。令人惊叹的是,仅用34天,法院不仅促成191吨钢构材料全部交付,更推动50余万元修复费自动履行。更罕见的是,作为被执行人的乙公司主动向法院送来了锦旗。这究竟怎么回事?

破冰,双向疏导拆“心墙”

五月的阳光开始灼人,但在乙公司的厂区一角,191吨的钢构材料却像一座沉默的“小山”,压在两家企业的心头。

此前,甲公司与乙公司签订合同,由甲公司供料,乙公司为甲公司制作一批钢构材料。然而,乙公司制作的钢构材料有质量问题需进行修复,乙公司却不配合修复。甲公司为赶工期自行找第三方进行修复,并申请仲裁,要求乙公司出修复费,并退回多余的材料。

如今,仲裁裁决早已生效:乙公司需将这些材料退还给甲公司,并支付50余万元修复费。然而,当甲公司向法院申请强制执行时,执行法官徐法官却发现一个“倒挂”的困局——愿意退料的乙公司,遇上了“不愿接收”的甲公司。

“徐法官,真不是我们不配合,是他们不要啊!”乙公司负责人艾某语气里满是无奈,“场地占着,现在公司账户也被冻结了,还上失信名单了,我们比谁都急!”

“最近总下雨,运输不安全。”电话那头的甲公司负责人陈某,理由似乎很“充分”。

面对“申请人反而成了执行障碍”的罕见局面,徐法官没有简单下结论,而是一头扎进了这场“拉锯战”。

这一边,他找到甲公司负责人,直截了当:“陈总,仲裁里说的明明白白,退料应该由你们自费拖回。现在你们无正当理由拒不接收,造成的仓储损失,乙公司追究起来,你们还得承担费用。”

另一边,他要求乙公司:材料必须完好无损,分门别类清点清楚,随时准备“发货”。同时,他也安抚艾总:“我们会全力推动案件的解决,保障各方的权益。”

“徐法官,只要甲公司愿意接收,我们定当全力配合转移退料。修复费的50多万,银行的账户冻着呢,你们随时划扣。”乙公司艾总郑重承诺道。

攻坚,34天打通交付“梗阻”

症结找到了,但真正的硬仗才刚刚开始。此后,徐法官成了两边的“传声筒”和“协调员”。他深知,这不仅是191吨钢构材料的物理位移,更是两家企业间信任与合作的重新链接。

他再次找到申请执行人,分析利弊:“你不愿意主动配合接收退料,人家就不愿意退修复费,这样僵着也不是你想要的结果。既然你申请执行了,肯定希望这个事情早日解决。”

“徐法官,说实话,这个仲裁裁决虽然赢了,但是我们心里也憋着股气……当时让他们退,他们推三阻四,现在他们成了被执行人了,上失信名单了,也是该让他们焦头烂额了。”

“材料是死的,人是活的。这座‘钢构山’压在谁家,都是损失。让它流转起来,你们才能轻装上阵。”徐法官苦口婆心劝道,“反过来想,及时了结这个‘历史包袱’,你收了退料,还能用于生产,修复费我们也动员乙公司一次性付清,这不是最好的结果吗?而且你们都能从官司里解脱,腾出精力各自发展,不好吗?”徐法官将法律条文的刚性要求,揉进了设身处地的柔性劝导,陈某的对立情绪,开始悄然松动。

经过多次组织双方就退料问题协商,起初仍显凝重的气氛,在徐法官的一次又一次耐心倾听、适时释法、积极引导下渐渐缓和,双方从“斗气”转向“解扣”。他提出务实方案:“材料运输由甲公司负责,但需确保安全高效,乙公司全力配合场地交接。完成交接后,甲公司向法院提交退料完成情况说明,法院从乙公司账户划扣修复费,一次性退还甲公司。”方案兼顾了双方核心关切。

共识达成,执行迅速进入快车道。原本看似“死局”的191吨钢构材料,在法官的精心组织下,仅用了不到一个月时间,便安全、完整地从乙公司厂区运抵甲公司指定地点。

交付完成的那一刻,双方负责人都长舒了一口气,紧绷的气氛终于消散。6月23日,法院依法划扣了乙公司银行账户50余万元,并于次日发还至甲公司的银行账户。

共赢,“修复证明”激活发展动能

案件执行完毕,徐法官的工作却并未就此结束。乙公司艾总的顾虑——执行信息可能影响企业信用,他必须要及时消除。

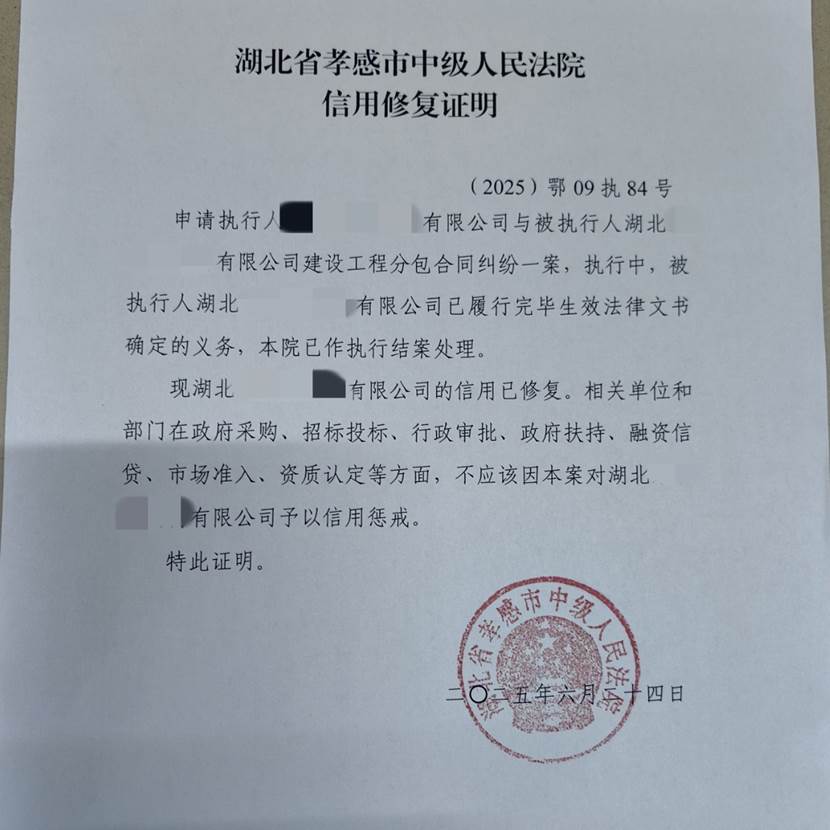

“乙公司虽然是被执行人,但最终积极配合履行了义务,这种态度应当得到肯定,信用记录不应成为他们后续发展的绊脚石。”徐法官主动向艾总介绍了法院的信用修复机制。6月24日结案当天,一份盖着法院红章的《信用修复证明》也送到了艾总手中。

“徐法官,这…这真是太及时了!”艾总拿着证明,难掩激动。原来,乙公司正在洽谈一笔重要的银行贷款,这份证明成了“及时雨”,扫清了因本案执行可能带来的征信障碍,为融资赢得了宝贵时间。

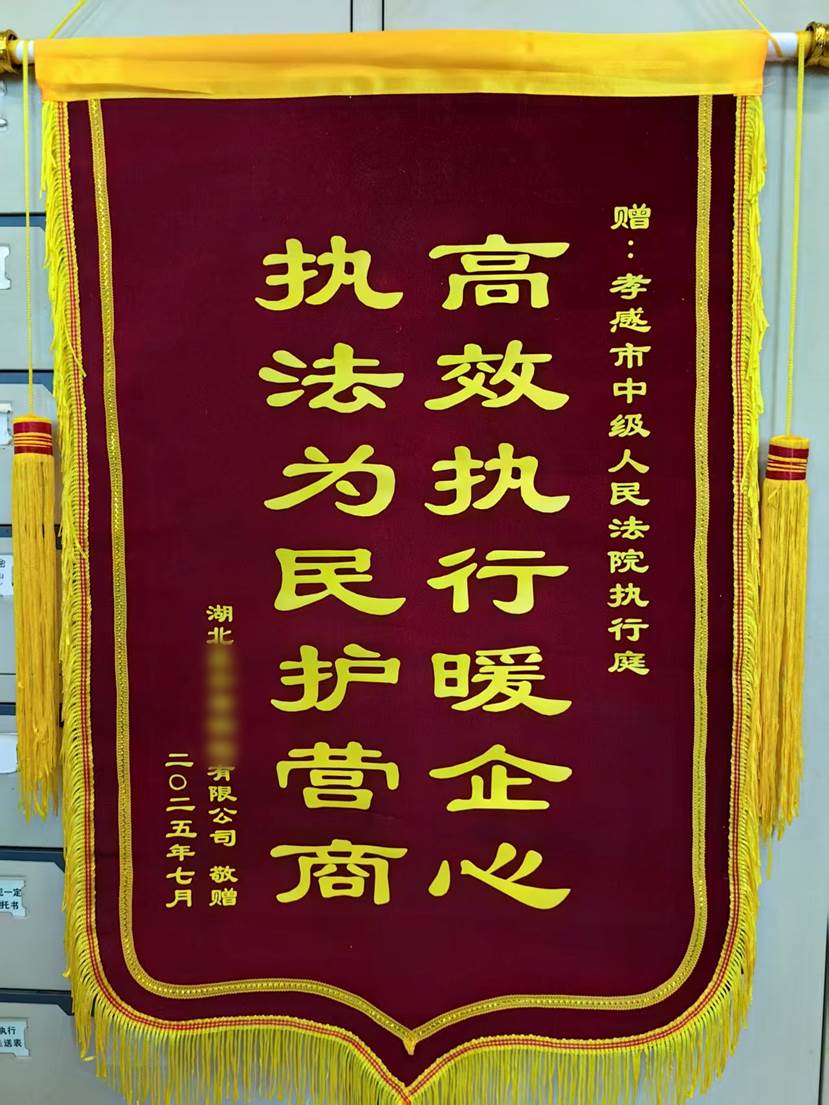

执行案结事了,申请人甲公司收回了材料,拿回了修复款,权益得到保障。更令人意想不到的是,七月初的一天,徐法官收到了一份来自被执行人乙公司的快递——拆开快递,一面鲜艳的锦旗徐徐展开,锦旗上“高效执行暖企心 执法为民护营商”的金色大字格外醒目。

一面锦旗,来自曾经的“对手”,道出了两家企业共同的心声。它无声地诉说着:34天,消失的不仅是191吨冰冷的钢构,更是横亘在企业间的坚冰。这场高效、充满温度的执行,不仅兑现了裁决的公正,更修复了商业的信誉,让两家企业在法治护航下,真正卸下包袱,重新杨帆,驶向更广阔的商海。而这,正是司法优化营商环境最生动、最温暖的的注脚。